Salud mental y Atención Primaria

por Ander Retolaza. En «Salud mental y Atención Primaria» Entender el malestar». Colección Salud Mental Colectiva nº2, dirigida por Manuel Desviat. Grupo 5

El libro se puede descargar aquí

Iniciar la lectura…

PRIMERA APROXIMACIÓN

En el verano de 1939, poco antes de su muerte en el exilio londinense, un periodista se dirigió a Freud preguntándole qué entendía él por una persona sana, madura e integrada socialmente. La brevedad de la respuesta sorprendió al cronista: “amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar”. Desde entonces este sencillo y condensado dictamen, amar y trabajar, se ha utilizado muchas veces como sinónimo o metáfora de salud mental. Lieben und arbeit, en la versión original en lengua alemana; expresión que debemos entender como totalmente opuesta a su coetánea arbeit macht frei (el trabajo te hace libre) inscrita en los pórticos de entrada de los campos de trabajo y concentración nazis.

En un pasaje de su conocida novela, La peste, Albert Camus pone en boca de uno de los personajes la siguiente frase: “¡Ah!, ya sé, va usted a hablarme del servicio público. Pero el bienestar público se hace con la felicidad de cada uno”. El propio Freud mantuvo la tesis de que individuo y sociedad están en permanente conflicto. Estaba convencido de que las ventajas de la vida colectiva sólo se pueden obtener al precio de importantes renuncias de cada persona concreta. Se trata, según él, de una doble renuncia: renuncia libidinal, o sea sexual, y renuncia agresiva. Para vivir en sociedad no podemos dar rienda suelta a ninguna de estas dos pulsiones básicas. Debemos inhibir y encauzar deforma civilizada muchos registros de nuestra sexualidad y, todavía más, de nuestra agresividad. Freud suponía que este procedimiento limitativo se había gestado muy lentamente, a través de la historia de la civilización que nos aleja progresivamente del reino animal. A partir de esta limitación de nuestras pulsiones elementales, o represión en términos freudianos, se conseguiría reservar y dirigir la necesaria energía para las tareas del bienestar colectivo, esencialmente para el trabajo productivo.

Pero para cada individuo concreto hay un costo importante en este proceso. El precio a pagar es la infelicidad. El conflicto puede tener mayor o menor intensidad en diferentes personas o en diferentes épocas, pero en su forma esencial siempre está presente: “¡cuán poderoso obstáculo cultural debe ser la agresividad si su rechazo puede hacernos tan infelices como su realización!”. Para el creador del psicoanálisis, uno de los padres de nuestra cultura postmoderna, se trata, como vemos, de un conflicto radical, ubicado en la misma raíz de lo que a cada uno nos importa: “La cultura está ligada indisolublemente con una exaltación del sentimiento de culpabilidad, que quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente soportable para el individuo”. Se comparta o no este análisis, lo que no se le puede negar es que proporciona una explicación plausible a uno de los más persistentes problemas de cualquier forma de civilización conocida hasta la fecha. Se trata del conflicto que, tarde o temprano, surge entre el interés o deseo de los particulares frente a las exigencias de los demás, sean éstos, la comunidad de vecinos, la empresa que nos da trabajo, o, incluso, el propio núcleo familiar. Lo grave del veredicto freudiano es que −como parece dar a entender− considera que esta tensión tiene un gradiente temporal de curso ascendente: a mayor grado de civilización, mayor grado de renuncia; con la consiguiente pregunta final sobre los límites y la posibilidad de esa renuncia. Para ir introduciéndonos en el tema repasaremos a continuación algunos datos misceláneos que nos permitirán entender el alcance de los problemas asociados al malestar psicológico y los ocasionales trastornos psiquiátricos asociados al mismo.

También expondremos algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender la gran aceptación social que tienen las propuestas deayuda basadas en planteamientos de tipo psicológico y su gran extensión en una multitud de dominios. Según la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Población General Española (EDADES) del Ministerio de Sanidad, el consumo de hipnosedantes se ha disparado en España durante los años de la crisis. El porcentaje de personas que está tomando este tipo de fármacos estaba en 2011, y según estos datos, en el 11,4%, frente al 5,1% en el año 2005. La encuesta detalla que el consumo de estas sustancias, todas ellas de tráfico legal y en su mayor parte suministradas mediante recetas, está por encima del de cannabis, solo superado por el alcohol y tabaco. Además son el único grupo de sustancias cuyo consumo aumenta. Y solo el 1,2% de la población las toma sin prescripción médica. Esta encuesta analizó las respuestas de 22.180 personas, de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad. Hay que destacar que el abuso de tranquilizantes y pastillas para dormir rompe el patrón de consumo del resto de sustancias, cuya utilización es mayor en jóvenes y en varones. En este caso se dispara a partir de los 35 años y el porcentaje de usuarios es mayor entre las mujeres, de las que el 15,3% ha consumido hipnosedantes en el último año, frente al 7,6% de los hombres. Esta diferencia se suele explicar por la alta prevalencia en población general de síntomas tipo ansiedad y depresión, cuya frecuencia es mucho mayor (casi el doble) en las mujeres en todo el mundo. Además éstas acuden al médico y piden asesoría para este tipo de problemas con mayor asiduidad. Los expertos opinan que existe una cierta inercia terapéutica por parte de los médicos, al prescribir este tipo de productos. La gente solicita ayuda para sus problemas de estrés (en una gran parte de los casos no existe un trastorno mental evidente) y, ante la falta de tiempo de los profesionales para enfocar la demanda de otra manera, recibe un fármaco como respuesta. Pero esto no resuelve los problemas y el consumo tiende a cronificarse, ya que, salvo en el caso de los antidepresivos, se trata de productos que generan dependencia. Sin embargo no existe una conciencia social de este riesgo. La gente no considera a estas sustancias como una droga y no presta atención al potencial peligro que corren sus consumidores de largo recorrido. Dejarlas, sin más, puede producir un síndrome de abstinencia.

Si miramos a la escena internacional nos podemos consolar con los Estados Unidos, donde la población consumidora de estos productos dobla a la española. Sin embargo España es líder en un amplio grupo de países de la OCDE en el consumo de somníferos y tranquilizantes. Consumimos 51,9 dosis diarias de ansiolíticos por cada mil habitantes, frente al promedio de 24,1 de la media de 18 países estudiados. Además 26,8 dosis diarias de pastillas para dormir por cada mil habitantes, frente a las 24,9 de media del mismo grupo de países. Y las cifras no han hecho sino aumentar en la última década. Pero hay estadísticas aún peores. Existen estudios que calculan que, en los últimos años, hasta un 15,5% de la población general española viene tomando ansiolíticos de forma regular, porcentaje alarmante que la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) denuncia en un artículo en su día publicado por la Agencia EFE. España se encuentra tres puntos por encima respecto a la media europea en el consumo de ansiolíticos (12,3%), y duplica el consumo medio de otros países como Holanda (7,4%) y Alemania (5,9%), siendo únicamente superada por Francia (19,2%). Y todos estos datos son anteriores a la época en la que los efectos de la crisis se han hecho notar en toda su extensión. Otros estudios (Pérez Cuadrado y cols., 2009) muestran que en España el 24% de las mujeres consume antidepresivos y el 30,6%, benzodiacepinas, que en algunos casos también se utilizan para dormir.

El origen de la prescripción es la consulta de atención primaria en el 78,6% de los casos. En el 64,5% de los mismos, el diagnóstico está registrado en la historia clínica, siendo los principales entre éstos la depresión (11,6%), la ansiedad (9,9%) y el insomnio (3,3%). En líneas generales estas cifras coinciden con las de una reciente encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2013. Según la misma las principales razones alegadas para tomar estos medicamentos son la dificultad para conciliar el sueño (32%), los problemas laborales (30%), sucesos traumáticos (29%) y causas económicas (17%). El perfil del usuario habitual de ansiolíticos es el de una mujer mayor de 34 años, con nivel de estudios medio-bajo y en desempleo o situación económica difícil. Al analizarel uso de benzodiacepinas respecto a la edad, se ha detectado un mayor consumo a mayor edad. Sin embargo, no es así en el caso de los antidepresivos. Por otro lado existen evidentes problemas para conseguir dejar este tipo de productos: un 38% de las personas presenta dificultades para dormir tras abandonarlos y a un 37% de los consumidores que lo dejan les aumenta la ansiedad. Entre quienes toman antidepresivos se observa que en un 22% aparece irritabilidad tras su abandono. Más datos, éstos procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de un año tipo anterior a la crisis como es el 2006:

• El 30% de las mujeres y el 16% de los varones mayores de 65 años han tomado tranquilizantes o pastillas para dormir en las dos últimas semanas.

• El 13,36% de los parados y el 21,20% de las amas de casa han tomado tranquilizantes o pastillas para dormir en las dos últimas semanas.

• El 11% de los parados y el 12% de las amas de casa han tomado antidepresivos en las dos últimas semanas.

• El 15% de los trabajadores no cualificados han tomado tranquilizantes o pastillas para dormir en las dos últimas semanas.

• El 9% entre los comprendidos entre los 25 y los 44 años están en la misma situación.

• El 14% de las mujeres y el 5,18% de los varones de más de 65 años han tomado antidepresivos en las dos últimas semanas.

• El 10% de los trabajadores no cualificados han tomado antidepresivos en las dos últimas semanas.

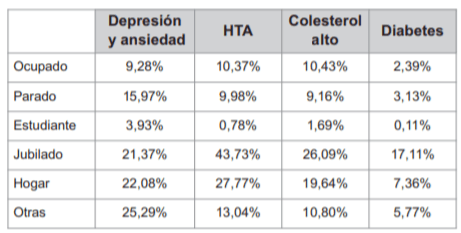

• Casi un 12% de personas en paro encuentran sus actividades de la vida cotidiana limitadas por problemas de tipo mental. Finalmente la tabla siguiente compara la frecuencia de este tipo de situaciones con otros problemas de salud también muyfrecuentes entre la población. Como vemos, entre los parados, los síntomas de depresión y ansiedad están por encima del resto y en la población ocupada casi al mismo nivel que la hipertensión arterial (HTA) o la hipercolesterolemia.

¿Somos compatibles como pareja? Todos sabemos lo difícil que es hoy en día el mundo de las relaciones. Los miedos nos mantienen bloqueados de forma que cuesta dejar fluir con plena confianza nuestros sentimientos y entregarlos. Yo os invito a que penséis en el Amor como si éste fuera una caja de bombones.

Cuando tenemos una caja de bombones delante de nosotros, y la estamos degustando, sólo disfrutamos. Si un bombón no nos gusta demasiado, no pasa nada, no sufrimos, simplemente buscamos el que nos gusta. Mientras vamos degustando sin pensar que la caja se pudiera quedar vacía, no pensamos en si la caja de bombones se pueda estar terminando, simplemente seguimos disfrutando y saboreando. Cuando por fin la caja se ha terminado, ni siquiera sufrimos porque se acabó, al contrario, nuestro pensamiento es para sentir lo buenísimos que estaban los bombones.

Nuestras perspectivas con respecto al Amor, con todo mi respeto por éste, pienso que deberían ser como con la caja de bombones: no sufrir por pensar si se puede llegar a terminar, pues al pensar esto ya estamos sufriendo de antemano una separación, que en el fondo tal vez la estamos creando con nuestro pensamiento y nuestro miedo a que se termine. Sin embargo si disfrutamos de la relación sin miedo a que se acabe por cualquier razón, estaremos sintiendo tal goce que este goce contagiará también a nuestra pareja, y ya sabemos que la felicidad y el bienestar solo da como resultado más de lo mismo.

A igual modo que si, por las circunstancias que sea, dicha relación se llegara a terminar, solo deberíamos pensar en lo feliz que fuimos mientras duró. Y sin querer parecer frívola. Cuando una caja de bombones se acaba, siempre en algún momento alguien nos regala otra.

En relación con todo esto parece que la sociedad contemporánea, al menos en los países desarrollados, está llamada a la reflexión, que es −como sabemos− un bien cada vez más escaso entre nosotros. Si, por un lado, y por lo menos hasta el advenimiento de la actual crisis, nos encontramos en una situación incomparable con cualquiera en el pasado en cuanto a disponibilidad de bienes materiales y tecnológicos, por otro, y cada vez en mayor medida, la ansiedad, la depresión, el consumo de drogas y otros males por el estilo, tienen mayor presencia entre nosotros. A la vez que nos entregamos a un consumismo desaforado, sentimos que nuestras vidas se desenvuelven en un escenario de conflicto, donde cada uno debe velar por su bienestar psicológico en lucha con los elementos. La estabilidad y el equilibrio íntimo parecen difíciles de lograr, cuando no inalcanzables. En torno a este tipo de asuntos, es frecuente que consideremos a gran parte del resto de nuestros conciudadanos como egoístas, irresponsables y desentendidos, mientras conservamos una imagen un poco más benévola sobre nosotros mismos. Así el malestar y la sensación de desamparo que con frecuencia sentimos, a pesar de estar muy extendidos, se viven casi siempre en un ámbito estrictamente privado que nos aísla aún más de los demás.

Este divorcio entre bienestar material y fracaso social que se puede observar en muchos ciudadanos de países ricos debería ser, a estas alturas, un aviso serio de que las cosas no funcionan demasiado bien. Derivado de ello parece que una mejora en la calidad de vida de las personas debiera centrarse, más de lo que lo hace, en el bienestar social del conjunto de la ciudadanía y, en gran medida y por muchos motivos, debería ser una responsabilidad de los poderes públicos. Pero hace tiempo que una gran parte de nuestra clase política occidental parece haber renunciado a una visión común de un futuro mejor para nuestras sociedades. Además: “En cuanto sale a relucir la psicología, la discusión tiende a centrarse casi exclusivamente en remedios y tratamientos individuales. El pensamiento político se paraliza”.

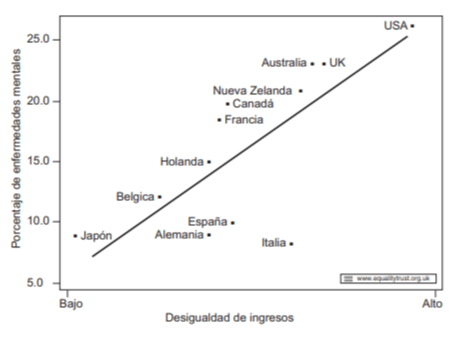

La cita pertenece a Wilkinson y Pickett, dos autores ingleses que han publicado un interesante libro (2009) en el que se desarrollan las tesis apuntadas en el párrafo anterior. En él sostienen con una gran profusión de argumentos y datos técnicos, que es la desigualdad social, más que la pobreza o la carencia de recursos materiales, la causante de la mayor parte de estos males. Una vez salvados los casos extremos –claro está– de miseria material o social, la desigualdad, vivida por la mayoría como una manifestación radical de injusticia, se mete bajo nuestra piel y nos lleva a vivir, si ello está a nuestro alcance, de una manera ventajista y aprovechada, para conseguir el éxito social y evitar caer en el lado de los perdedores. La consecuencia de esto es que todos los grupos sociales, incluidos los que de una manera manifiesta parecen alcanzar estos objetivos, acaban padeciendo malestares muy presentes en nuestro mundo actual, tales como mayores dosis de violencia social y cárcel, peor rendimiento académico, más embarazos indeseados entre los adolescentes, mayores tasas de obesidad y peor salud física o mental. Consecuencias directas de esta desigualdad son la escasa movilidad social y la falta de oportunidades para una gran parte de nuestros conciudadanos, las cuales conllevan muchas de estas disfunciones que nos afectan a todos. Wilkinson y Pickett aportan innumerables pruebas que les han ayudado a llegar a semejante conclusión. Al respecto sólo utilizaremos alguno de los disponibles en Internet (equality.org.uk), remitiendo al lector a la citada página si quiere ampliar su ilustración sobre el tema.

Sólo insistiremos en que varios de los problemas derivados de esta creciente desigualdad en nuestras sociedades, y que los autores señalan en su libro, tienen una relación directa con el tema que nos ocupa aquí. Según los datos que aportan, los trastornos mentales y el consumo de drogas están en el centro de la cuestión de la desigualdad. El número de personas que padecen trastornos mentales, especialmente los relacionados con ansiedad y depresión, resulta mayor en los países que presentan más desigualdad social. A mayor diferencia entre los más ricos y los más pobres, mayores tasas de enfermedad mental en esa sociedad.

Los partidarios de una concepción biomédica positiva lo tienen muy claro: hay que tratar sólo aquello que es enfermedad, aquello que médicamente pueda ser catalogado y definido como enfermedad. Esta afirmación, en principio, es inobjetable, pero saber qué es enfermedad y qué no lo es, no es siempre fácil de discernir, especialmente en una sociedad que medicaliza el sufrimiento y las dificultades de la existencia, trasladando a la sanidad (y no sólo a la psiquiatría) la atención y cuidado de disfunciones sociales de todo tipo. Por su parte quienes se amparan en la supuesta superioridad de los sistemas privados para equilibrar la oferta y la demanda, con la consiguiente eficiencia en la asignación de recursos cuando aquéllas sólo se rigen por las fuerzas del mercado, no tienen este problema. Para éstos importa poco saber dónde empieza o acaba la enfermedad. Los problemas (sean del orden que sean), si hay una técnica adecuada para abordarlos y un precio convenido entre las partes, se tratan o no, de acuerdo a que alguien abone el precio estipulado o deje de hacerlo.

En nuestra época el imaginario colectivo está impregnado de tecnología. La creencia compartida es que la ciencia y la técnica pueden explicarlo todo (o casi) y, en consecuencia, para todo debe existir una solución tecnológica. Cada época pone en escena sus enfermedades. Psiquiatras y psicólogos son los encargados de sostener esa narración colectiva, certificando, en sus consultas, en sus publicaciones y en sus tratados qué es y qué no es un trastorno mental, quién es y quién no es un caso psiquiátrico. Sin embargo, como bien iremos viendo en las próximas páginas, a falta de un criterio objetivo al que aferrarse, definir un caso psiquiátrico viene siendo (y parece que lo será aún por mucho tiempo) el resultado de un consenso profesional procedente de muchas fuentes. En primer lugar, de todo aquello que nos aportan las pruebas procedentes de la evidencia científica, los resultados de la experimentación y el acervo de conocimiento de ello derivado. Por otro lado, en el ámbito de la salud mental (la psiquiatría, la psicología) también son importantes los conocimientos empíricos, de orden práctico, que permiten organizar la atención y cuidado de los pacientes. Finalmente, y de una forma muy importante, este consenso tiene también que dar cuenta de todo aquello que plantea y demanda el entorno, el medio cultural y –en definitiva– la mayoría social dominante. Esta dificultad para definir desde un solo plano lo sustancial de la enfermedad mental se ve acrecentada cuando pretendemos acordar qué es un trastorno mental común y, especialmente, qué podemos hacer con aquellos casos menos graves o más leves. En la consulta de atención primaria o especializada, en la urgencia hospitalaria se presentan personas con síntomas mínimos, a menudo persistentes, y muchas veces no encuadrables en las clasificaciones al uso. Acuden manifestando estados psicológicos más o menos habituales, que todos nosotros podemos experimentar en diversos grados de intensidad y en diferentes momentos. Estos cuadros revelan lo difuso de los límites entre la normalidad y el trastorno mental y las dificultades de validez y fiabilidad en las que se mueven las categorías diagnósticas que manejamos los profesionales. Síntomas ansiosos de diversa magnitud o duración, depresiones menores, cuadros somáticos en el contexto de dificultades psicosociales, etc. Gran parte de las bajas laborales, incluso algunas de larga duración, en los países desarrollados son debidas a la presencia de trastornos mentales o simples problemas psicosociales a veces de intensidad menor o fluctuante en el tiempo. Pero la cuestión no debe reducirse a una simple cuestión teórica y tampoco se acaba con el recurso de echar la culpa a las contradicciones de una sociedad consumista. Enfermos o no, lo que importa es que este tipo de personas constituyen bastante más de un tercio de los pacientes en la consulta especializada. Lo que interesa es hasta dónde se utilizan bien los recursos disponibles y hasta qué punto las respuestas de los profesionales de la salud mental pueden llevar a la desatención de una crisis aparentemente menor, pero que puede acabar en un trastorno mayor. O, a la inversa, debe preocuparnos el celo intervencionista excesivo que lleva a proponer a alguien un estatuto de enfermo que le incapacita como persona a efectos de asumir su vida y responsabilizarse de sus actos. Se trata, como vemos, de una cuestión central para planificar la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental y sus imprecisas fronteras con la atención social, cara la organización de un modelo de sanidad comunitaria. Un modelo que debe responder a una demanda cuya magnitud impresiona cuando revisamos los datos epidemiológicos disponibles en lo que respecta, por ejemplo, a la presencia en nuestras sociedades de los trastornos depresivos, que vienen a constituir el territorio común y más explícito de toda esta patología menor. Necesitamos un tipo de organización asistencial que partiendo de la morbilidad que no se traduce en demanda (siempre presente en cualquier comunidad) establezca los niveles de atención y filtros necesarios para su correcto abordaje (Goldberg, 1980). Necesitamos recuperar nociones básicas de salud pública, desde la prevención a la rehabilitación, en un todo integrado que nos permita sortear los obstáculos que van desde un intervencionismo iatrogénico a un abandono asistencial.

El modelo de atención a la salud mental que se implantó en España con la Ley General de Sanidad, descansa en el Área de Salud como espacio ordenador de la red sanitaria y tiene a la atención primaria como puerta de entrada del sistema. Este modelo de salud mental se construye en base a servicios integrados en estrecha colaboración con los equipos de atención primaria. Servicios y equipos que, sin embargo, se encuentran hoy amenazados, de forma generalizada por recortes presupuestarios y privatizaciones que desarbolan la red pública de atención. La población, los usuarios y los profesionales están en claro riesgo de caer en manos de los dueños del negocio: las empresas farmacéuticas, aseguradoras, constructoras de hospitales, etc. De todo ello solo será posible defenderse desde unos servicios públicos, universales, equitativos y accesibles, en el horizonte de un Estado de bienestar, hoy en franca agonía, es decir, en lucha por su sobrevivencia y en busca de un tamaño y dimensiones razonables para los intereses mayoritarios de la ciudadanía.

SEGUIR LEYENDO: Aquí puedes descargar el libro de Ander Retolaza